“ Vous passez pour un phénomène de foire ”

C’est la phrase prononcée par Thierry Ardisson sur le plateau de son émission poubelle à Christine Angot au moment de la sortie de son livre “L’inceste” en 1999 - succès critique et commercial, que l’on aurait pu interpréter comme une inquiétude sincère de la société pour les victimes - il n’en était rien. Évidemment.

“ On pensera que tu es maudite ”

… si tu parles d’inceste en Tunisie.

“ Tu aurais pu partir de cette relation plus gentiment ”

… tu aurais pu te taire.

“On va peut-être se calmer sur les jugements là”

… tu devrais te taire.

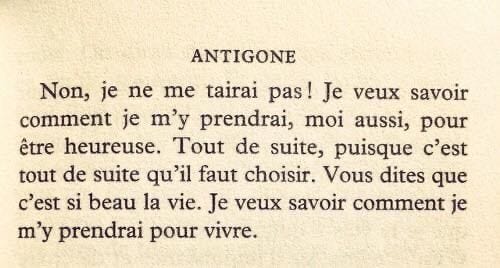

Lorsque l’on dit à une personne qu’elle n’a pas le droit de nous maltraiter, on est violent. Lorsque l’on écrit sur ce qu’on a vécu dans une relation, on est violent. Lorsque l’on dénonce les violences que l’on subi, qu’elles soient sexuelles, racistes, homophobes, on est violent. Il faudra baisser d’un ton, il faudrait se calmer avec les jugements là, il faudra accepter que la théorie de la communication bienveillante, c’est à dire que toutes les émotions se valent, soit un outil d’oppression pour aligner tout les types de trauma au même niveau, il faudrait accepter de se faire complètement détourner cognitivement.1

Sur le même plateau de télévision, Christine Angot revient avec un roman qu’elle a écrit, sur la période de promotion du livre “L’inceste”2, dans lequel elle aborde son passage un an plus tôt, ce fameux moment, où Clémentine Célarié rigole à la lecture d’un extrait à voix haute. Elle transforme la violence avec laquelle elle est traitée, à la fois comme une femme fragile et froide, et difficile lorsqu’elle résiste au récit qu’ils veulent imposer, sur son expérience d’écrivaine et de victime d’inceste. Ce nouveau roman “Quitter la ville”, “l’histoire de ceux qui ne sont pas à leur place”3 dérange parce qu’il remet en question d’où se situe la violence. Sauf que la “phénomène de foire” a un pouvoir, elle écrit, elle formule, elle analyse, elle met en mots, elle dénonce, elle explique, elle réfléchit, elle agit et c’est son agentivité par l’écriture qui les tétanise assez pour réveiller chez eux des réflexes de domination par l’humiliation et la connivence collective.

Lorsqu’elle quitte le plateau, en disant “ça ne m’amuse plus”, Ardisson répond “mais nous on s’amusait bien” - et je crois que dans ce passage, contrairement au titre, n’est pas un clash, sont concentrées toutes les fois où on a envie de se lever et se caser, toutes les fois où tu entends que tu n’as pas d’humour, que tu ne sais pas te contrôler, toutes les fois où j’ai quitté la table des repas de famille par overdose d’humiliations sous les accusations de mauvais caractère,

Chaque fois, ça fait l’effet d’un orchestre. Toutes les voix à l’unisson, la réverbération des percussions qui vibrent et tapent les tympans jusqu’à ce que tu te demandes si tu n’aurais pas dû te taire.

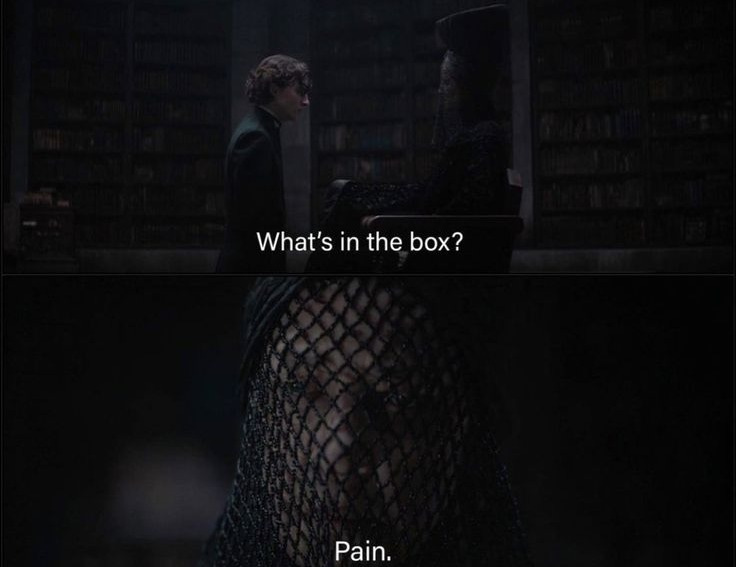

On t’enferme dans une minuscule boîte.

Ce moment où tu craques, où après une énième attaque tu fais tomber l’assiette que tu avais dans la main au sol et que la vapeur s’inverse, que tu deviens la personne que l’on peut accuser d’avoir perdu le contrôle. On t’enferme dans cette boîte-là. Et plus tu essayes d’en sortir et plus tu entends les voix qui te disent que tu devrais te taire, ou que peut-être, tu n’as rien à dire parce que ces attaques ne sont que chimères, ou pire : peut-être que la personne violente c’est toi.

Un enfant qui a survécu aux violences a entendu chaque jour, alors que les portes s’ouvraient le soir “ non tu n’as pas mal ”, il a appris à penser que la douleur était une création de son esprit, et lorsqu’il pousse un cri de douleur, on lui a dit “ si tu dis que tu as mal, tu vas me faire souffrir ” , “ si tu m’aimes, tu dois dire que tu n’as pas mal ” alors plus tard, quand cet enfant deviendra grand, peut-être qu’il ne saura pas reconnaître la douleur, et le moment où il dira qu’il a mal sera à ne pas prendre à la légère. Certains se brisent comme du verre avant d’avoir pu ressentir la peine.

Dans l’épisode 3x3 de Grey’s Anatomy, Meghan (Abigail Breslin), une enfant des services sociaux, est déposée aux urgences couverte de bleu : elle se ressent pas la douleur et pense qu’elle est une super-héroïne, alors elle défend les autres enfants dans la cour de récréation et saute de très haut.

Pendant longtemps, ma très forte résistance à la douleur je l’ai aussi vu comme une sorte de super-pouvoir ; alors qu’elle n’était qu’un symptôme conducteur de plus de violences.

Jusqu’au jour où l’on se demande si tu ne l’aurais pas un peu cherché.

Dans la première partie de ce texte je me demande quelles histoires écrire et quelles histoires mériteraient réécriture. J’essaye d’expliquer pour qui j’écris, dans cette deuxième partie je vais commencer par dire pourquoi je n’écris pas.

Je n’écris pas pour raconter l’horreur.

Je n’écris pas pour convaincre.

Je n’écris pas pour devenir un objet politique.

Et pourtant il m’arrive de ressentir une forme de fétichisme du traumatisme : une forme de fascination pour l’horreur, d’admiration mal placée, de pitié malvenue. Parfois tu vois que derrière ses paupières ton interlocuteur s’imagine la scène, et lorsqu’il réouvre les yeux, son regard a changé : tu deviens Autre, tu deviens une personne à manipuler avec des gants en plastique, un objet de curiosité, un peu étrange, peut-être contagieuse. Si tu tiens encore debout alors tu participes au grand système méritocratique des enfants en détresse, on va te demander inlassablement “ mais comment tu as fais pour survivre, c’est horrible ” avec des grands yeux écarquillés.

Ou alors on va te dire “sois reconnaissante, il y a des personnes qui vivent des violences plus graves encore”, ou pire “sois reconnaissante, il y a des personnes qui vivent en ce moment-même ce que tu as vécu” et je peine à comprendre comment de quoi devrais-je être rassurée ?

Ne savent-ils pas que nos coeurs sont connectés, que les vivants pleurent pour les morts, que les survivants pleurent pour les autres survivants, que chaque jour est un nouvel exercice, apprendre à recevoir l’amour et la joie, porter sur le dos le souvenir des disparus et savoir que là, à l’instant où j’écris, et à l’instant où vous lisez, qui sont deux moments différents, un enfant vit dans la terreur, dans sa propre maison, souvent au su de tous, et que s’il parle on lui dira “ tu nous fais mal quand tu parles du mal que tu as”.

savent-ils ce que cela coûte ?

Je crois qu’il y a une différence avec la gratitude.

Et elle n’empêche pas la colère envers la machinerie qui permet la violence, et si je dis à une personne qu’elle a un comportement violent, est-ce de la violence ? Et si je tente de le transformer en outil politique par l’écriture, est-ce de la violence ?

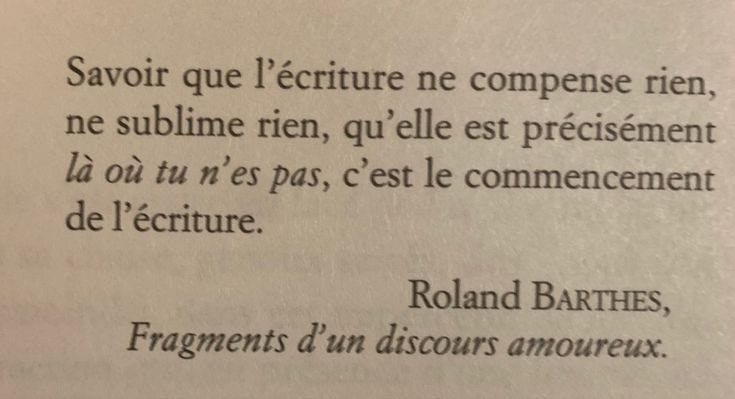

Relire ce n’est pas colmater les brèches, c’est les ouvrir à nouveau.

Bertrand Leclair

Ce n’est pas tellement comment sa peine résonne avec la mienne, mais comment ma peine me permet de résonner avec la sienne, sans prétendre comprendre. Ce qu’on appelle l’empathie4.

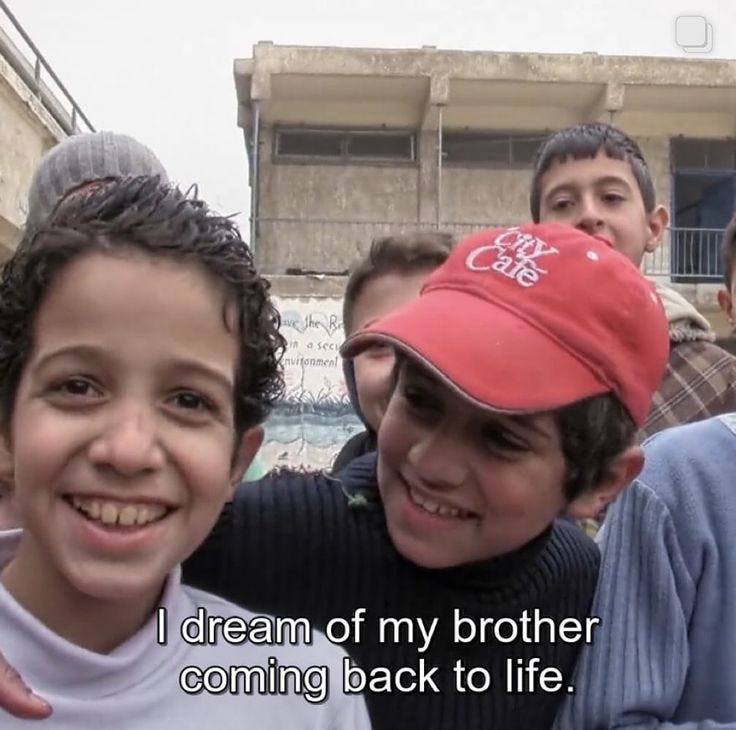

C’est ce qui a créé un fossé, encore plus grand, encore plus vide, le silence autour du génocide des palestiniens. Ce n’était pas une injonction politique, une question pour dire “de quel côte es-tu”, c’était un cri dans la nuit, un appel désespéré à partager les larmes, une déception profonde de ne pas voir dans le coeur de mes proches, ce qui résonnait dans le mien.

Je ne cesse de me demander si de l’autre côté de la Méditerranée tu aurais compris, mieux accueilli la peine, partageons-nous la même ?

Lettres tunisiennes à l'eau salée

Je suis assise à mon bureau à la recherche des mots perdus. Les nuages dansent devant moi, l’un est un requin-marteau de passage qui bientôt s'évanouit dans les brumes de larmes. La petite fille que …

C’est à partir de ce texte que j’ai commencé à comprendre ce qui nous différenciait mais je ne cherchais pas à marquer une différence, c’est celle-là même qui était l’épicentre des noeuds autour du coeur, des cailloux dans les artères de l’âme qui se noie.

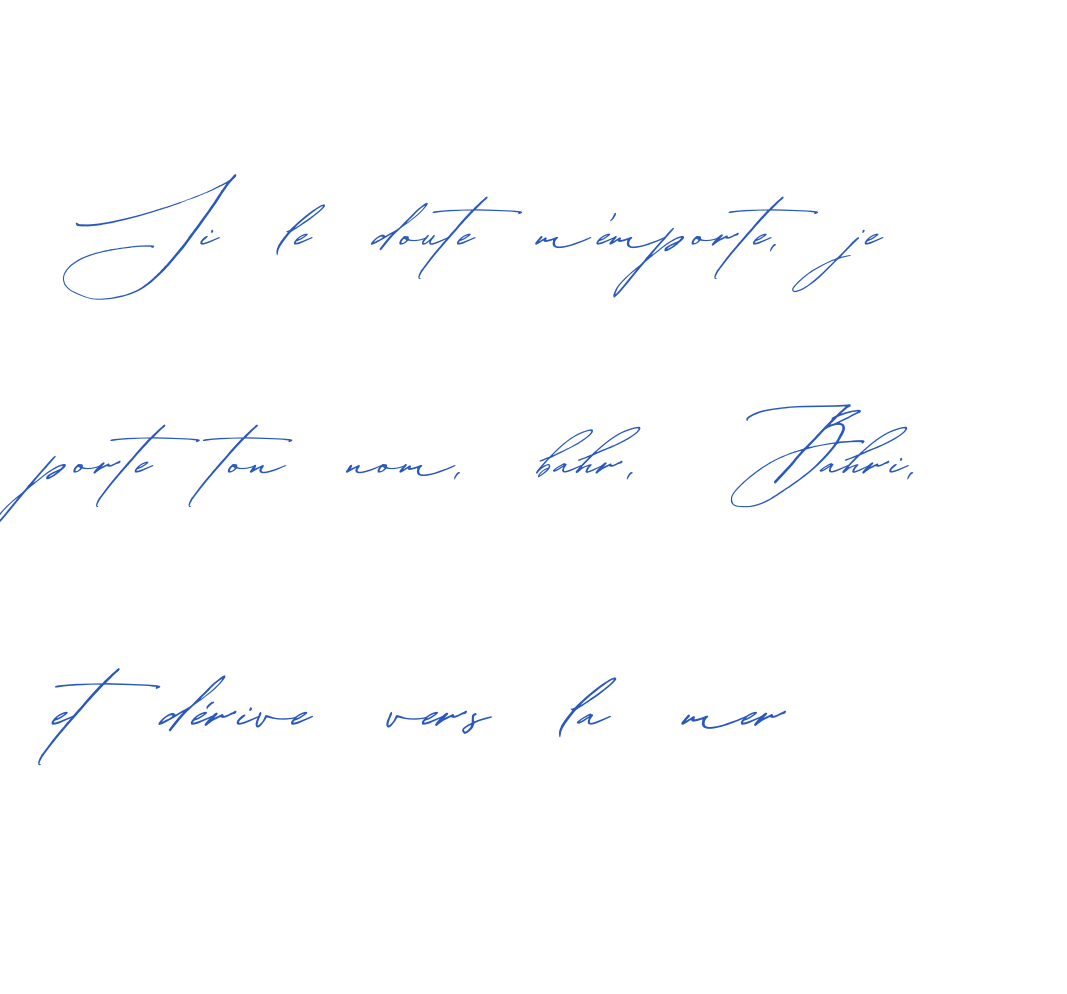

Elle me vient comme une sensation de déjà vu, cette vague qui grandit les haines. Frappée dans mon coeur tunisien en veille, morcelé à la force de l’usure des grandes eaux javellisées à renforts d’années à vouloir forcer l’oubli des héritages portés comme une honte, je comprends que ton visage s’est effacé derrière les propagandes racistes, disparu comme un nom écrit sur le sable, toi Bahri, la mer, jadis mon fantôme préféré, revient me hanter1. Après trente ans sans visage, je le retrouve dans cette peine dans mes veines impossible à poser devant les pères et les frères qui caressent les petites mains dans des grands sacs blancs baignés dans la couleur douloureuse des orangés couchants.

Je suis partie de mon coeur brisé chaque jour depuis le 7 octobre, pour remonter vers les mers du ciel. Sur le chemin j’ai réappris à parler à Dieu. À ne pas avoir peur de ce qui me parlait dans les veines, des mots et à les écrire, à lutter contre le doute, contre les fausses histoires et les fausses croyances - pour cela j’ai entendu toute l’année au sein de mon foyer ces murmures qui demandaient de prouver ma légitimité, ces reproches autour de la quête de l’identité de mon père, et de la mienne, qu’ils voulaient voir comme une recherche d’identité politique, qui le devient au moment même où les définitions se trouvent entre leurs mains5.

Pourtant, la réponse se trouve toujours dans le coeur et dans l’amour.

C’est elle qui amène le politique, et c’est elle forme la communauté6.

Juste avant la fuite j’ai écrit à propos de la relecture et particulièrement celle de À la recherche du temps perdu - Marcel Proust que j’aime comme j’aimerais un amour impossible, qui me comprend au delà de l’espace et du temps, qui a su me parler lorsque les secondes étaient douloureuses et dont la présence rassurante et la justesse des mots me font me comprendre à moi-même - phrase longue, héritage - parce qu’elle a été le marqueur de deux temporalités de ma vie : celui de deux étés, des étés de solitude, des étés de déclenchement d’écriture, des étés de départs et d’adieux.

Ecrire de l'entre-deux

Je pensais vous écrire de l’entre-deux, de l’été indien, de la rentrée qui commence et puis la vie s’est mise en travers, comme on peut la laisser faire, parfois pour le mieux. Alors à l’heure où le …

Que cherche t-on dans la relecture, la personne que l’on était ou celle que l’on est devenue ?

Je me suis demandée ce que j’avais perdu depuis ma première lecture de la Recherche, lors de cet été il y a deux ans, soit l’été de la création de cet espace d’écriture, soit l’été du début du projet de roman, et je me suis souvenue d’un mot prononcé par Christine Angot, un mot simple, la honte.

Comment écrire la violence #2

Au mois de Septembre, j’avais préparé un texte sur la réécriture, aidée de l’essai de Laure Murat, Relire, enquête sur une passion littéraire - lié à la question de l’inceste.

Entre ces deux textes, il y a un monde.

Entre ces deux relectures j’ai appris de nouveaux mots.

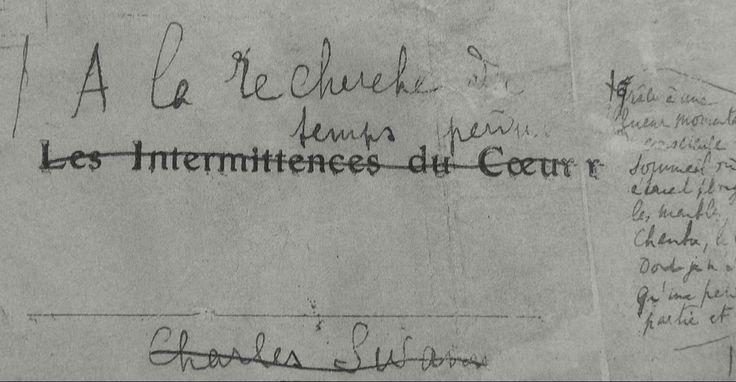

Les intermittences du coeur; c’était le titre avant À la recherche du temps perdu. Dans le mien, entre la partie grignotée et les tentatives ratées, la question d’obsédante de l’amour, de ce qu’il veut dire, de quels mots il existe, de comment le reconnaître - et si je pense le reconnaître mais qu’il fait couler des larmes de sel, à quel moment je prend la fuite ?

Toutes les victimes d’inceste sont des victimes éternelles - le terme incestué n’existe pas pour sa grâce - ce qui ne veut pas dire qu’elles n’ont pas le droit à une vie heureuse.

C’est au moment où elles parlent et dénoncent - ce mot qui provoque le malaise - qu’elles ne deviennent plus acceptables, ni dans leur douleur, ni dans leur parole. Si elles ne ressemblent pas à la victime telle qu’on veut la définir, si elles expriment de la colère, si elles renvoient les autres, la société, la famille, l’entourage, à leurs responsabilités, si elles ne correspondent pas à la définition que l’on veut écrire de ce qu’elles sont ou devraient être, alors, on leur fait écouter cette musique, la petite musique du reproche, de la suspicion, du doute, “dis, dans le fond, n’aimerais-tu pas, être une victime ?”.

Dans cette interview de Christine Angot à propos de son film documentaire La famille, dans lequel elle confronte le silence, Léa Salamé, à l’image de la société, redistribue les responsabilités :

Léa Salamé : “Vous n’êtes pas violente Christine mais vous l’êtes quand même”

Christine Angot : . “Pourquoi elle est violente la scène ?” “Pourquoi moi je suis contrainte de faire ça ?” “De quel droit elle ne parlerait pas ? Pourquoi ça serait toujours à la victime de tout porter ?”

L.S : “Mais qu’est ce qu’elle vous dit ? : “On avait besoin de ça, de se protéger, contre ta violence certaine” ”

C.A : “Oui c’est ce qu’on appelle l’inversion des rôles”

Angot ajoute plus tard qu’il ne s’agit pas de savoir ce qu’est l’inceste, mais de vle voir. De comprendre la machine. Non pas de savoir que l’inceste existe, mais de savoir comment l’inceste fonctionne. Et pour qu’un système fonctionne il faut tout un ensemble d’éléments et une pièce très loin du moteur n’aide pas plus ou pas moins le moteur à fonctionner que le reste de la machinerie.

L.S : “Il y a une tendance des proches, de votre mère, de votre belle-mère, à se protéger, parce que c’est trop dur à entendre”

C.A : “Je n’en veux même pas aux personnes qui ne peuvent pas voir parce que c’est trop dur de se le représenter mais pourtant c’est nécessaire”

C’est lorsque l’on parle de la machine que les visages se crispent, lorsque l’on dit inceste, berceau des dominations ou décolonisation, ou blanchité. Lorsque l’on dit privilège, complicité, oppression, ou encore, violence des opprimés/violence des oppresseurs, résistance, impérialisme.

Lorsque l’on dit : we must do better

C.A : “Est-ce qu’on peut choisir d’ignorer certaines choses, et lesquelles ?”

On peut retourner la question à Christine Angot à propos des enfants palestiniens pour lesquels elle n’a pas utilisé sa voix. Aborder ici la question de la réception de son travail d’écriture autour de l’inceste, ne me fait pas oublier à quel point son empathie est sélective.

Que de nombreuses voix de la lutte contre les violences faites aux enfants sont aveugles lorsqu’ils ceux-ci sont non-blancs, et extrêmement réactifs lorsque les agresseurs ne le sont pas.

Un bon rappel que le mythe de la victime parfaite est une histoire que l’on nous raconte et que l’on peut être oppressée et oppresseur, l’un n’enlevant rien de la réalité de l’autre - pourtant, on peut se demander à nouveau, pourquoi Christine ne ressens-tu pas la même peine face à ces images ?7

Ni la même colère face à ces mots :

“96% des enfants à Gaza ressentent que leur mort est imminente, 49% souhaitent mourir”

Ne pense-tu pas que ton silence est plus violent que n’importe quel mot que nous pourrions prononcer pour lutter contre cette cruauté ?

Quelle parole est violente ?

Peut-on se défendre contre une violence que l’on ne peut pas nommer ?

Nommer c’est ce qui permet de se redresser face à la honte.

Ecrire publiquement sur l’inceste c’est batailler chaque instant avec ce sentiment de honte, c’est assumer de devoir faire face aux regards suspicieux, de pitié - d’impudeur, aux accusations de violence, à la crainte du reproche.

J’ai eu honte de nouveau cette année, de chercher autant mes mots pour comprendre comment me définir, et d’avoir autant acceptée qu’on se permette de le faire à ma place.

Aux confins de l'identité #3

Cela fait une semaine que je suis prisonnière d’un état blanc, enveloppée d’impossible repos, mes idées sont comme coincées dans un barrage, je suis trop fatiguée pour sortir, me perdre dans la nouve…

À l’aube d’une semaine à batailler contre le doute, je reprend la structure de mon manuscrit, j’esquisse de nouveaux chapitres, il devient de moins en moins gluant, marécageux - il prend de plus en plus la forme du bleu, sa texture de sable. Il y a une semaine j’imaginais tout les éléments de ma vie éparpillés sur le sol de ma chambre, je me sentais complètement épuisée du rangement à venir qui me semblait sans fin, et comme après chaque épreuve, la réponse est dans la confiance dans l’écriture.

Dans ma vie privée, dès que je fais preuve de vulnérabilité auprès d’une nouvelle personne je me confronte à ma peur de l’abandon - avec l’écriture, celle d’être lue.

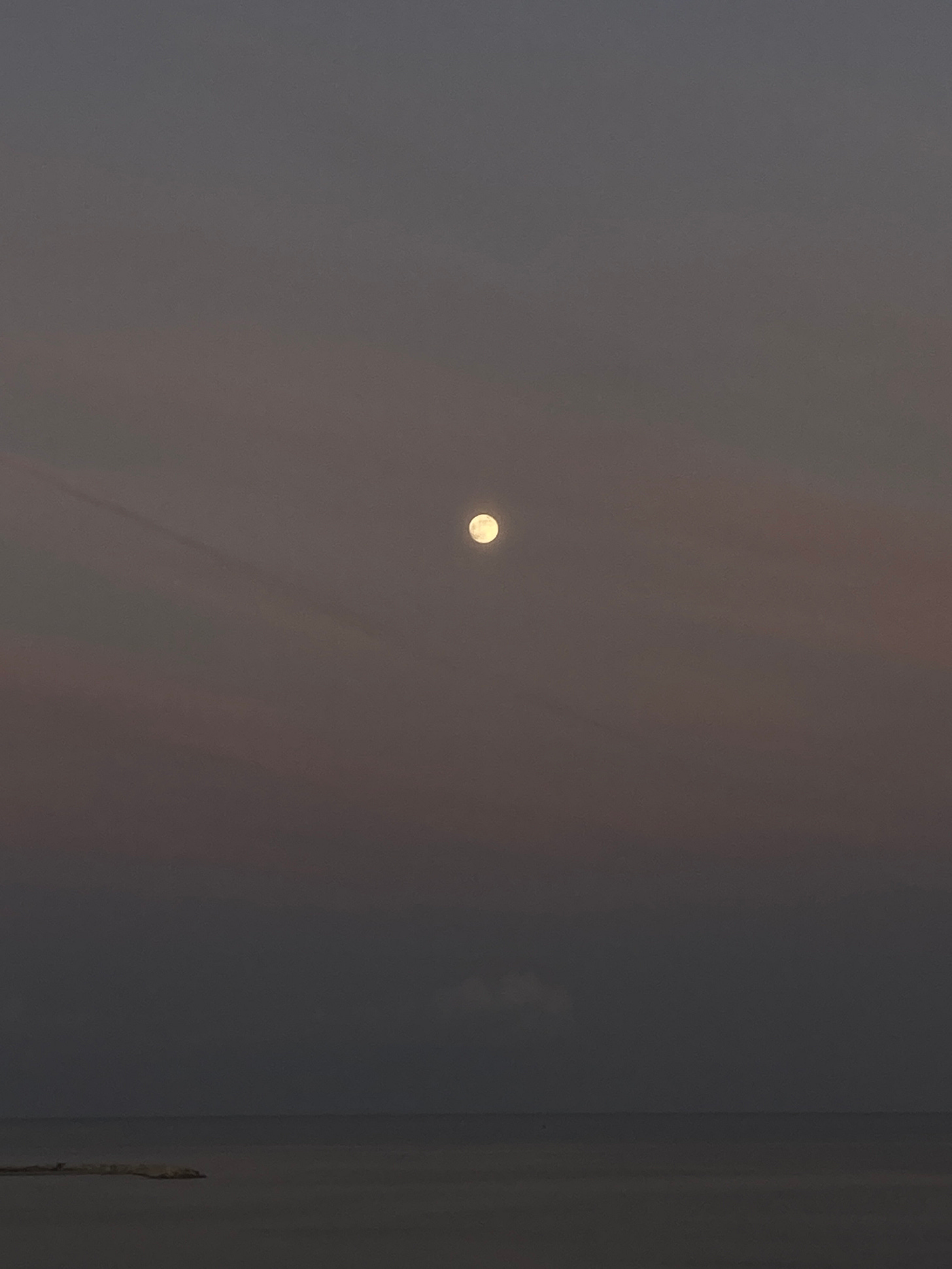

Hier soir j’ai touché l’eau et je me suis rappelée comment j’étais arrivée ici, par un rêve, par un appel des vagues dans un rêve, par la disparition de la peur.

Aujourd’hui nous sommes le 14 décembre et c’est une date importante dans l’histoire que je raconte, celle de la découverte de la noyée, le début de l’enquête - et je crois avoir trouvé comme raconter ce monde dans lequel vivent les enfants de l’entre-deux.

Créer des mondes dans lesquels on peut vivre.

Chaque jour affronter le doute, chercher la paix en soi en espérant la permettre à d’autres, ne jamais cesser d’écrire, d’accepter que la perfection est une illusion, que la seule voie possible est celle du coeur.

Pour le reste, écouter James Baldwin qui nous parle :

“ Nous ne pourrons éveiller ce dormeur, et Dieu sait que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous devons faire notre possible, nous donner de la force et nous secourir mutuellement - ce n'est pas nous qui sommes en train de nous noyer dans l'apathie et la haine de nous-mêmes; nous avons un sentiment suffisamment élevé de notre valeur pour nous battre, même contre des forces inexorables, pour changer notre destin et celui de nos enfants, et la condition du monde ! Nous savons qu'un homme n'est pas une chose, et qu'il ne peut être abandonné à la merci des éléments. Nous savons que l'air et l'eau appartiennent à l'humanité tout entière et non aux industriels. Nous savons qu'un bébé ne vient pas au monde uniquement pour être l'instrument du profit d'un autre humain. Nous savons que la démocratie ne signifie pas l'assujettissement de tous à une médiocrité toxique et en définitive malfaisante, mais la liberté pour tous d'aspirer à accomplir le meilleur de ce qu'ils renferment, le meilleur de ce qui a jamais existé.”9

James Baldwin - La croix de la rédemption

Je trouve du courage dans les mots des écrivains falotiers8.

Hier j’ai entendu “ je reviens à tes écrits pour me sentir moi-même et me sentir entière et, quand je viens chez toi, j’ai l’impression d’être un peu aussi chez moi” et alors que cette semaine je ne savais plus comment allumer la lumière, que je pliais sous les reproches qui enferment dans la minuscule boîte, ces mots m’ont rattrapé.

“Don't wait for it," I said. "Create a world, your world. Alone. Stand alone. Create. And then the love will come to you, then it comes to you. It was only when I wrote my first book that the world I wanted to live in opened to me.”

―Anaïs Nin,The Diary of Anais Nin Volume 1 1931-1934

Écrire c’est ce qui reste, c’est aussi ce qui permet de se relire, de voir le temps qui passe, celui qui nous éloigne de ce qui a fait mal, d’en extraire ce qu’il nous faut d’essence pour la suite, les apprentissages, les souvenirs, les personnes que l’on aura aimé, malgré tout, ce qui est une victoire, de ne jamais cesser d’aimer, de continuer à croire. Et écrire c’est aussi réécrire, d’une encre bleue, d’une encre orange, entre les marécages et la mer, ce qu’il faut de lumière pour affronter l’obscurité de la nuit.

J’observe la lune, lorsqu’elle est de nouveau pleine, je sais que les jours à sursauter s’éloignent - et avec eux le doute permanent.

le gaslighting, ici une définition appliquée à la parole des femmes qui dénoncent des violences mais c’est une technique de manipulation plus globale

éditions Stock, 1999

Christine Angot sur le plateau de T.Ardisson du 14/10/2000 (cf : les archives INA)

je n’ai pas encore eu le temps de bien lire le travail de Samah Karaki, “L’empathie est politique”, JC Lattès - je reviendrais surement sur le sujet avec une lecture plus politique et scientifique

(ce que j’appelle la carte d’identité de la bonne opprimée, cet outil de l’oppresseur, puisque le pouvoir est du côté de celui qui définit, de celui qui écrit, de celui qui dit ce qui est vrai et ce qui est faux)

la réponse : la blanchité

Les falotiers allumaient les réverbères avant l’aube