J’ai commencé à écrire ce texte dans un train de retour, de retour de Belfort, après une semaine de campagne électorale, un millier de secondes à lutter, à parler à d’autres, de l’autre côté de la porte.

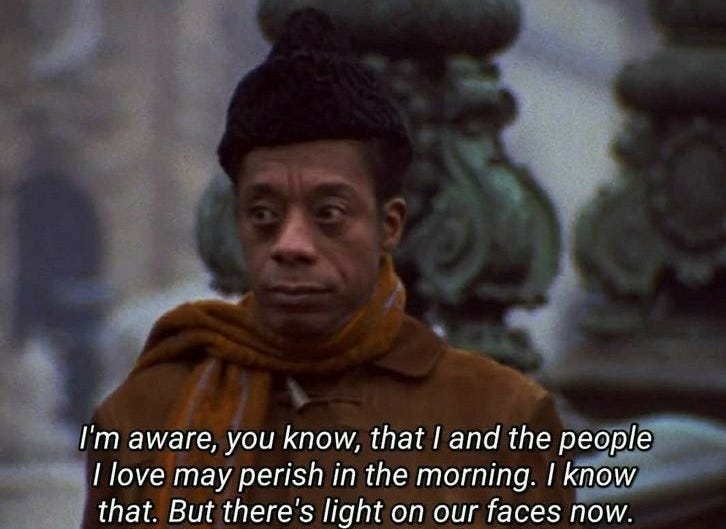

Pendant cinq jours j’ai éprouvé la menace jusque dans les yeux. Celle qui te fait quitter un perron rapidement, celle d’une haine, marquée par un sourire satisfait qui sait que tu devrais avoir peur pour hier, pour aujourd’hui et surtout pour demain.

Cinq jours dont je suis revenue abîmée, différente et d’une certaine manière, plus forte.

Il n’y a pas eu de victoire. On ne gagne pas dans un monde avec l’extrême-droite aux portes du pouvoir.

J’ai écrit à cet autre, de l’autre côté de la porte, celui dont j’avais peur, sans savoir que derrière la mienne, m’attendait une menace encore plus terrible, parce qu’elle était logée dans ce lieu que je pensais à moi, qu’elle s’était accrochée à ma peau, qu’elle se confondait avec les promesses d’amour et de sécurité - comme les cendres retrouvées sur mon bureau après chacune de mes absences - des miettes de pollution de mon espace - et si je compte à rebours, une manière de continuer de me salir.

Une série d’hématomes invisibles, de micro-agressions, de paroles qui te hantent, qui te réveillent la nuit lorsque tu as les jambes engourdies et les oreilles qui sifflent.

Il y a un an et 10 jours depuis le 7 octobre 2023 et l’accélération de la politique génocidaire israélienne en Palestine.

Aujourd’hui, nous sommes le 17 octobre, et il y a 63 ans la police française, sous les ordres de Maurice Papon, massacrait les manifestants Algériens réunis contre le couvre-feu instauré le 5 octobre. Un massacre colonial dont la mémoire ne cesse de me hanter. Elle me hante à Belfort lorsque sur l’écran de mon téléphone apparaissent, en même temps que les larmes qui remontent à la surface, tout les never again : toujours plus d’images de vies brisées à Gaza, toujours plus d’agressions racistes, toujours plus d’impunité pour les colonialistes, pour la suprémacie blanche, pour le fascisme, toujours plus d’islamophobie dans les médias ; et autour de moi, un vide qui se forme, modelé par le silence - quelquefois il parle et dit qu’il a peur : peur de ma colère, peur que je m’éloigne, peur que je change - et chaque fois ce que j’entend derrière ce vide c’est “reste à ta place”.

Derrière ma porte, ce vide il a une forme particulière, il ne s’habille pas du silence. Il s’habille de paroles qui assassinent, à peine déguisées - ou de vengeances, comme lorsque je rentre de Belfort, et que juste avant l’annonce des résultats j’apprend que j’ai été trahie, et que mon esprit épuisé se courbe sous la pression, l’échine qui part avec - je me sens humiliée, comme je l’ai été lorsque je me baisse dans la boue, sous la pluie, dans les collines du nord de Belfort au moment où un homme sort sur son perron en allure de cow-boy ; je me sens humiliée comme je l’ai été lorsque j’ai dû oublier quelques secondes qui j’étais pour continuer de soutenir un regard qui disait la hâte de la victoire du fascisme.

“Peut-on briser la mémoire comme on brise la pierre par la pierre ? La mémoire a-t-elle d’abord pour fonction de décomposer, par ses propres moyens puis de ramasser les morceaux et les réassembler, mais maladroitement, jamais comme avant ? Un esprit fracturé est-il seulement fracturé, ou démultiplié ?”

Etel Adnan, Le destin va ramener les étés sombres

Le 7 juillet, l’homme qui me trahit, les bras en l’air, place de la République, il célèbre une joie que je le sais ne pas mériter, siamo tutti antifascisti dans toutes les bouches, j’ai le seum au bord des lèvres, je ferme les yeux : je sais ce que toute cette histoire m’aura coûté.

Même ça apparement, ça lui appartient.

À quel moment ai-je cessé de parler ?

Ce sont les histoires qui connectent les identités. Elles forment des ponts entre le passé, le présent et le futur. Si ces histoires n’existent pas dans la mémoire collective alors elles disparaissent et restent les cauchemars de celles et ceux dont les corps, comme des vases communicants, ont reçu les traumatismes du passé. On s’ancre dans les histoires pour ne pas perdre pied.

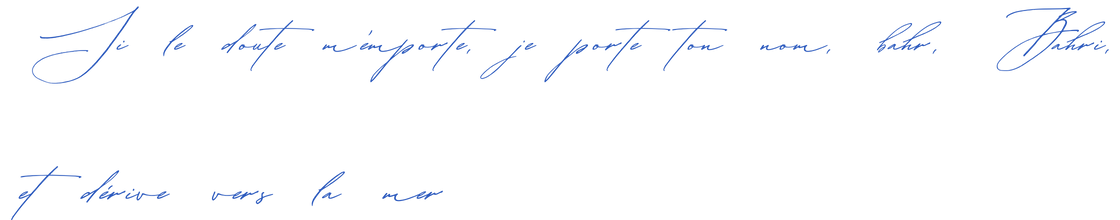

J’ai commencé à écrire une histoire, celle des lettres tunisiennes à l’eau salée, sans savoir que c’était justement contre cette histoire que cet homme se dressait, comme si le ciel me testait, avant que je retrouve complètement mon visage, et que c’est précisément dans ces lettres et dans le bleu des mers du ciel, que je pourrais trouver la force de fermer définitivement une porte…

“Il y a des trous dans lesquels on tombe pour mourir ou commencer à vivre”

Etel Adnan, Le destin va ramener les étés sombres

… et trouver ma querencia, l’abri d’où on tire de la force1

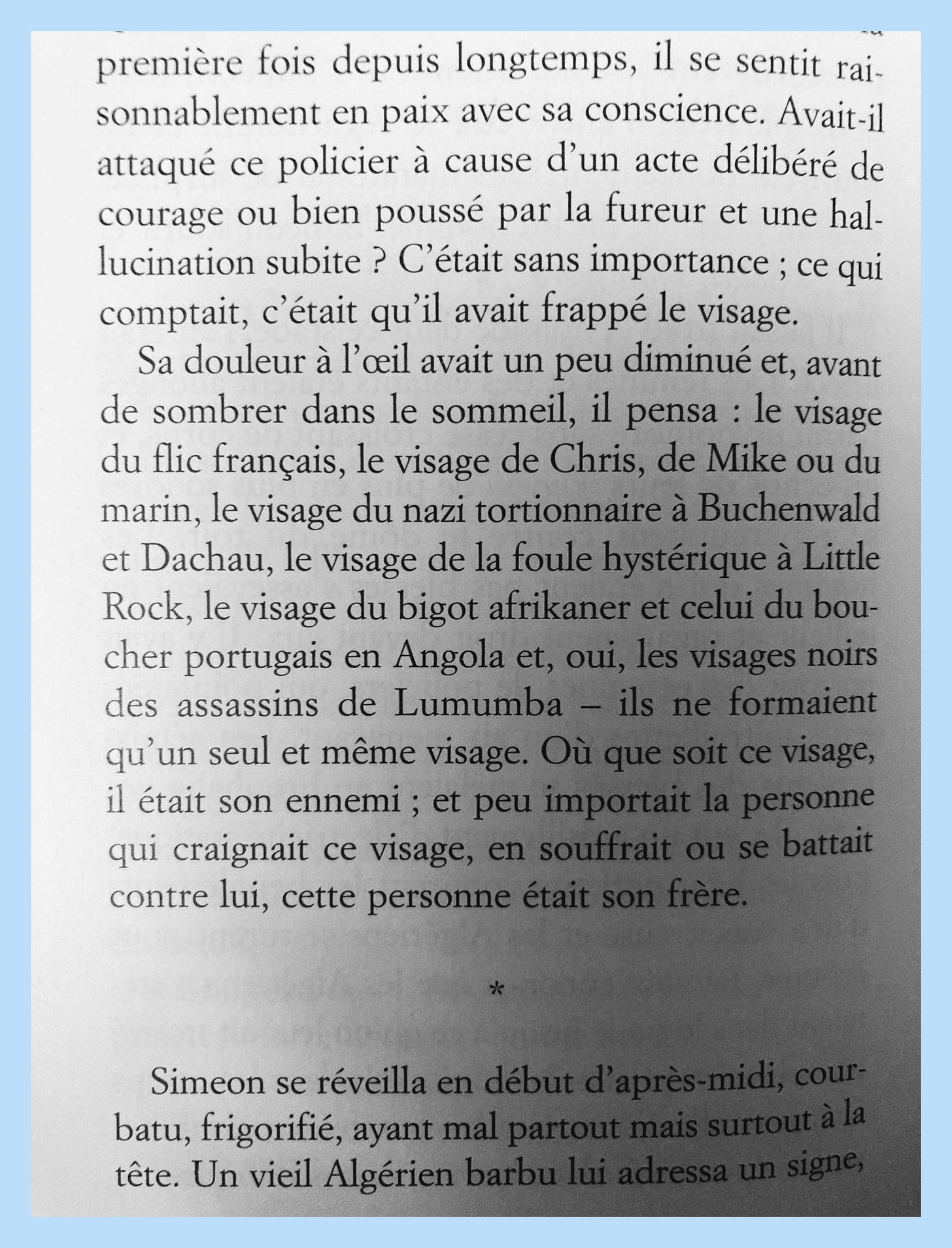

Comme le personnage de son roman Le visage de pierre, Siméon, lorsque William Gardner Smith arrive en France dans les années 60, il voit Harlem dans les quartiers algériens de Paris, il voit la police américaine dans la police française, il voit les visages des noirs américains derrière les visages des maghrébins persécutés par la France, il voit les silences, il voit son propre silence, il voit sa propre inconscience, puis il voit la possibilité du privilège, le choix, et puis il voit sa responsabilité.

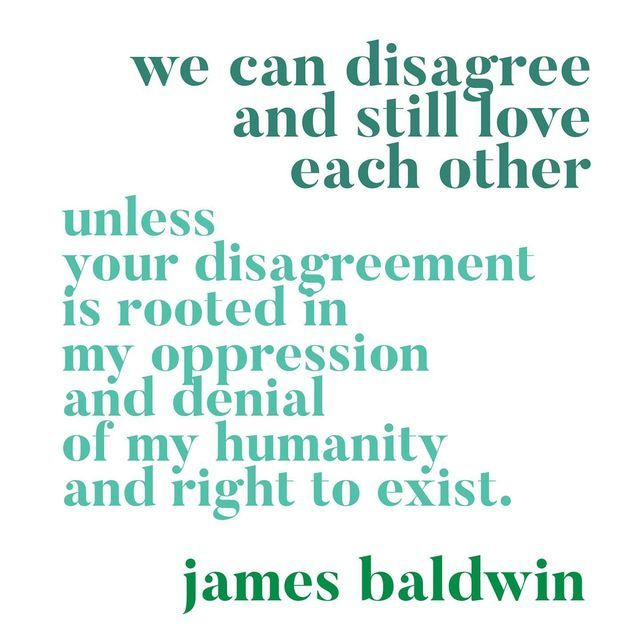

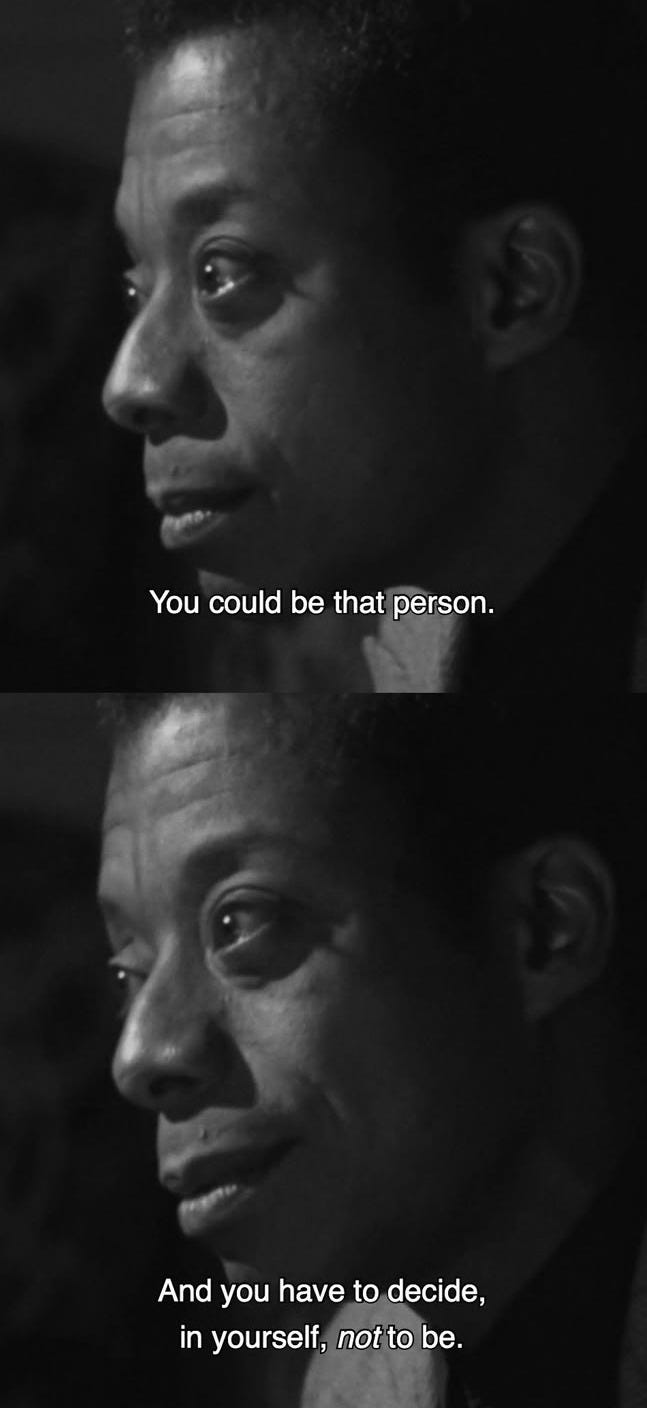

Simeon fuit le visage qui le terrifie, celui de la haine raciale, celui que ce visage fige sur ton corps. Il fuit sa propre haine, sa rage assassine, celle qu’il voit en France dans les yeux de certains de ses amis algériens, la colère qui avilit, la colère qui dégrade.

Il vient à Paris pour fuir sa rage née de la haine et son visage qui se métamorphose.

Le visage de pierre, écrit en 1963, était le seul livre de William Gardner Smith a ne pas avoir été traduit et publié en France2. Il est surtout le premier a avoir raconté la politique coloniale française et le sort des Algériens à Paris dans les années 50/60 : les bidonvilles, les camps de concentrations, la torture, les rafles jusqu’au massacre du 17 octobre 1961.

La traduction ou la non-traduction comme point aveugle.3

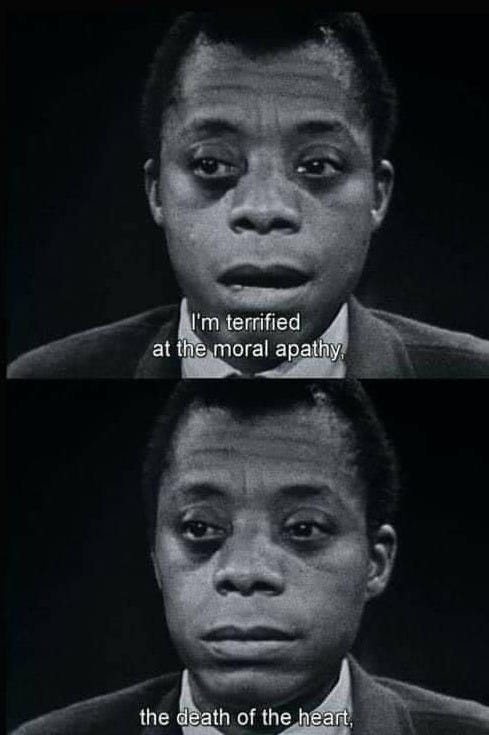

William Gardner Smith, et son double romanesque Siméon, homme noir américain qui change de visage, spectateur et involontairement complice d’un système de hiérarchisation des humanités, qui découvre que les Arabes subissent en France ce que les Noirs endurent aux Etats-Unis, tout en se demandant ce que cela ferait pour lui et les siens de se battre pour la libération d’un pays, ou un retour - il raconte ce que veut dire la blanchité et ses privilèges, quand, grand ami de James Baldwin et Richard Wright, il débarque lui aussi à Paris et découvre qu’il est tenté de mettre de côté sa rage, celle née du jour où il perdit un oeil parce qu’on lui creva parce que Noir, pour se glisser dans la peau d’un homme qui bénéficie d’un privilège : celui de ne pas être un maghrébin en France.

Cette tentation est l’épicentre de nos vies, cette tentation de se hisser au dessus des autres, de se rendre aveugles au monde pour prendre plus d’élan - cette bataille morale - voir ou ne pas avoir - parfois pour survivre - comme la femme dont il tombe amoureux, Maria, une juive polonaise, survivante de la Shoah, qui perd la vue. Maria a peur de la Maria qui voit. Elle préfère que le monde se ferme devant ses yeux, et elle aborde la survie par le chemin de la cécité.

“Il ne croyait pas en ce vaste sommeil gris que l’on appelait bien-être; il ne croyait pas aux remèdes, aux panacées, aux slogans qui affligeaient le monde qu’il connaissait; et par voie de conséquence, il lui fallait créer ses critères moraux et se forger ses définitions à mesure qu’il avançait en chemin. Il lui appartenait de découvrir qui il était, et il était de sa nécessité de le faire seul, sans recourir aux soins des charlatans de l’époque.” -

Un autre pays, James Baldwin

Mais peut-on être heureux dans un monde cerné par le malheur ?

N’est-ce pas la question qui traverse nos humanités, depuis, ce que Mona Chollet nomme le “génocide invisible”, le plan de destruction de la Palestine par Israël, a été annoncé avec le soutien des gouvernements occidentaux, dans l’indifférence presque générale.

Lorsque j’écris Lettres tunisiennes à l’eau salée, c’est ce que cette indifférence a provoqué chez moi, lorsque mon coeur était traversé par une douleur sourde et étouffante que les personnes les plus proches de moi ne semblaient pas partager, que j’essaye de raconter.

Et chaque jour ces questions : que faire de ce qu’on a vu, que faire de ceux qui ne veulent pas voir, peut-on fermer les yeux même juste un instant, comment résister à la rage d’entendre ceux qui nient avoir vu - si tu as vu ce que j’ai vu alors comment fais-tu pour continuer à voir autre chose ?

On lutte contre nos propres visages de pierre.

Je pense à Charlotte Delbo.

Vous ne pouvez pas comprendre

Vous qui n’avez pas écouté

Battre le cœur

De celui qui va mourir.Charlotte Delbo, Une connaissance inutile

À quel moment la colère et l’humiliation m’ont fait perdre la vue ?

Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite et l'horreur pas de frontière? Le saviez-vous vous qui saviez?

Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra

Siméon rencontre son double algérien, Ahmed, qui lui dit ne pas se perdre. De continuer à regarder tout en luttant contre la haine que la vue fait naître en lui-même et contre lui-même.

entrer dans le paysage : trouver son lieu, son foyer4

Ahmed écrit à Siméon : il est de retour en haut de sa montagne en Kabylie et il retrouve le sens du bonheur : c’est dans son combat pour la libération qu’il peut entrer dans le paysage. Il est la petite voix à mes oreilles, à nos oreilles, qui répète, “ne perd pas ton chemin”. Ne ferme pas les yeux.

C’est en lisant un texte, Métamorphoses, à la soirée lectures-performances organisée par Boeuf sans viande (merci Sendo, merci Lilyan), clôturé par ces mots :

« Il me dit “toi la tunisienne”, et je comprends que plus mes yeux sont noirs et plus j’échappe aux rayons bleus de ceux de mon grand-père. Je comprends que plus je suis la fille de mon père et moins, il pourra me regarder et dire “celle-là c’est la mienne”. » que je réalise qu’il n’y a pas qu’à ces rayons-là que je cherche à échapper et qu’il est venu le temps de la fuite.

Aux confins de mon identité, se trouve une brèche, dans laquelle il fut aisé de s’engouffrer, et par delà les barricades dressées par des années d’engagement politique, une fois qu’elles tombèrent après la semaine à Belfort et sa trahison comme une vengeance, lorsque j’étais trop épuisée pour continuer à lutter, une blessure énorme, pas encore une cicatrice, qui supposerait une forme de guérison, une blessure sur laquelle cet homme ne cessait d’appuyer.

J’ai passé l’année à réfléchir aux dangers extérieurs sans voir que je luttais en interne contre le racisme.

Aux confins de mon identité se trouvait une brèche, que je comble avec l’écriture, et bétonnée par un nom, et une phrase comme une prière.

Aux confins de mon identité, se trouve une ouverture, une possibilité d’entrer dans un nouveau paysage, de trouver une nouvelle querencia, de parler un nouveau langage. Celui des histoires connectées et de la lutte.

.

(jusqu’en 2021 grâce au travail de la maison d’édition Christian Bourgois)

Lors de la parution de la traduction en librairies, Nelly Kaprièlan écrit pour les Inrocks : “Il y a des bizarreries éditoriales qu’on ne s’explique pas” et chronique le livre comme un polar, ironie sémantique puisque le roman parle précisément des violences policières et coloniales.

“Alors nous irons trouver la beauté ailleurs”*

🩵🩵🩵

Je trouve ton écriture magnifique et profondément touchante 🌻